高齢者の腰痛

脆くなった腰椎が押しつぶされる「圧迫骨折」

高齢者の腰痛の原因はさまざまですが、その中で最も注意が必要なのが、骨がつぶれる「圧迫骨折」です。

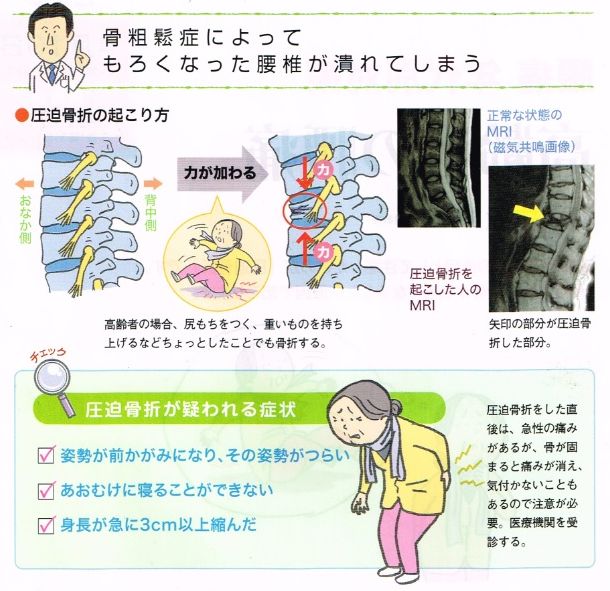

圧迫骨折はほとんどの場合、

「骨粗鬆症」によって起きます。

骨粗鬆症は、加齢によって、骨のミネラル量が減り、骨がもろくなった状態です。

骨粗鬆症で弱くなった腰椎に負担がかかると、骨が押しつぶされて、腰痛などの症状が現れます。

これが圧迫骨折です。高齢者の場合は、ちょっと尻餅をついたり、重いものを持ったりしただけで、圧迫骨折を起こしてしまいます。

高齢者だけでなく、閉経後の女性も、骨粗鬆症になりやすいため、圧迫骨折には注意が必要です。

●痛みは「姿勢」と関係している

圧迫骨折を起こすと、骨がつぶれるために、強い痛みが起きます。

しかし、やがて骨が固まってしまうと、多くの場合、痛みは消えます。

しかし、潰れた形のまま骨が固まってしまうため、痛みは消えても、背中全体が曲がってしまいます。

お腹側の骨がつぶれることが多いため、前かがみの状態で、背中が曲がることになります。

すると、歩行などの日常動作で腰や背中に大きな負担がかかります。

その結果、慢性的な腰痛が現れてきます。

高齢者の場合は、骨折時にあまり痛みを感じず、気付かないまま圧迫骨折が進み、背骨全体が変形していることがよくあるため、

注意が必要です。

痛みを感じにくい高齢者の圧迫骨折を早期に発見するには、本人はもちろん、家族など周囲の人も、日常の姿勢などに、

目を向けましょう。

「姿勢が前かがみになっていて、その姿勢がつらい」「仰向けに寝ることができない」「身長が急に3cm異常縮んだ」

などの症状が見られたら、早めに医療機関で検査を受けておくことが大切です。

圧迫骨折を起こすと、骨がつぶれるために、強い痛みが起きます。

しかし、やがて骨が固まってしまうと、多くの場合、痛みは消えます。

しかし、潰れた形のまま骨が固まってしまうため、痛みは消えても、背中全体が曲がってしまいます。

お腹側の骨がつぶれることが多いため、前かがみの状態で、背中が曲がることになります。

すると、歩行などの日常動作で腰や背中に大きな負担がかかります。

その結果、慢性的な腰痛が現れてきます。

高齢者の場合は、骨折時にあまり痛みを感じず、気付かないまま圧迫骨折が進み、背骨全体が変形していることがよくあるため、

注意が必要です。

痛みを感じにくい高齢者の圧迫骨折を早期に発見するには、本人はもちろん、家族など周囲の人も、日常の姿勢などに、

目を向けましょう。

「姿勢が前かがみになっていて、その姿勢がつらい」「仰向けに寝ることができない」「身長が急に3cm異常縮んだ」

などの症状が見られたら、早めに医療機関で検査を受けておくことが大切です。

■治療法

骨全体に対して、骨粗鬆症の治療を行う

骨全体がもろくなっているため、一度圧迫骨折を起こすと、再発しやすくなります。 そのため、初期の段階で、しっかりと治療しておくことが大切です。

●骨粗鬆症の治療

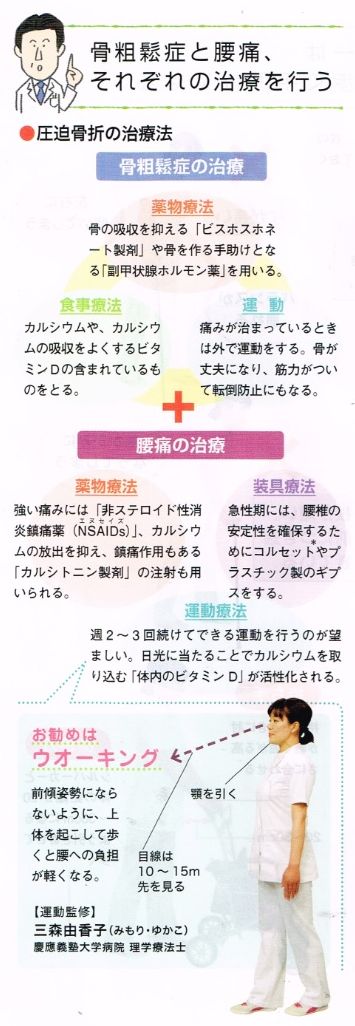

もともとの原因である骨粗鬆症に対して薬物療法を行い、骨をできるだけ強くして、圧迫骨折の再発を予防することが重要です。

骨は日々、形成と吸収(破壊)を繰り返しており、吸収が形成よりも過剰になると、骨が弱くなります。

そこで、骨の吸収を抑える「ビスホスホネート製剤」や、骨の形成を促す「副甲状腺ホルモン薬」などを用いて、

骨の強度を高めます。

カルシウムを骨に取り込むときに必要な「活性型ビタミンD3製剤」も、用いられます。

食事療法で、骨の材料であるカルシウムやビタミンDなどを、十分に摂取するのも大切なことです。

骨粗鬆症の治療には、運動も重要です。体を動かすと、骨に負担がかかり、そのことが骨の形成を促進します。

筋肉が鍛えられ、骨折のきっかけになる転倒を防ぐことにも繋がります。

運動は、週に2~3回続けてできるものがよいでしょう。

もともとの原因である骨粗鬆症に対して薬物療法を行い、骨をできるだけ強くして、圧迫骨折の再発を予防することが重要です。

骨は日々、形成と吸収(破壊)を繰り返しており、吸収が形成よりも過剰になると、骨が弱くなります。

そこで、骨の吸収を抑える「ビスホスホネート製剤」や、骨の形成を促す「副甲状腺ホルモン薬」などを用いて、

骨の強度を高めます。

カルシウムを骨に取り込むときに必要な「活性型ビタミンD3製剤」も、用いられます。

食事療法で、骨の材料であるカルシウムやビタミンDなどを、十分に摂取するのも大切なことです。

骨粗鬆症の治療には、運動も重要です。体を動かすと、骨に負担がかかり、そのことが骨の形成を促進します。

筋肉が鍛えられ、骨折のきっかけになる転倒を防ぐことにも繋がります。

運動は、週に2~3回続けてできるものがよいでしょう。

●腰痛に対する治療

骨粗鬆症の治療をしながら、腰痛に対する治療も行います。腰痛治療には、「保存療法」と「手術療法」

があります。保存療法の中心は、薬物療法です。圧迫骨折など、強い痛みが急激に起こったときは、

「非ステロイド性消炎鎮痛薬(NSAIDs)」などで、痛みを和らげます。

骨粗鬆症の薬で、骨の吸収を抑える「カルシトニン製剤」の注射にも、鎮痛作用があります。

腰椎の安定性を確保するために、「コルセット」を装着したり、

「ギプス」をすることもあります。

これらの治療により、痛みが治まったら、ウォーキングなどの運動を行っていきます。

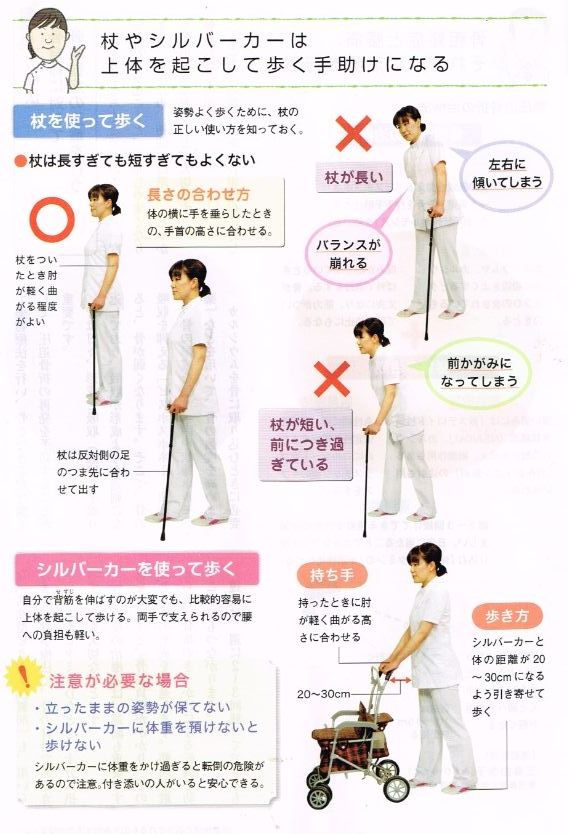

圧迫骨折で猫背になっている人は「杖」を使って歩いたり、「シルバーカー」を使うとよいでしょう。

使い方は、左図を参照してください。

骨粗鬆症の治療をしながら、腰痛に対する治療も行います。腰痛治療には、「保存療法」と「手術療法」

があります。保存療法の中心は、薬物療法です。圧迫骨折など、強い痛みが急激に起こったときは、

「非ステロイド性消炎鎮痛薬(NSAIDs)」などで、痛みを和らげます。

骨粗鬆症の薬で、骨の吸収を抑える「カルシトニン製剤」の注射にも、鎮痛作用があります。

腰椎の安定性を確保するために、「コルセット」を装着したり、

「ギプス」をすることもあります。

これらの治療により、痛みが治まったら、ウォーキングなどの運動を行っていきます。

圧迫骨折で猫背になっている人は「杖」を使って歩いたり、「シルバーカー」を使うとよいでしょう。

使い方は、左図を参照してください。

●日常生活に支障が出たら、手術を検討

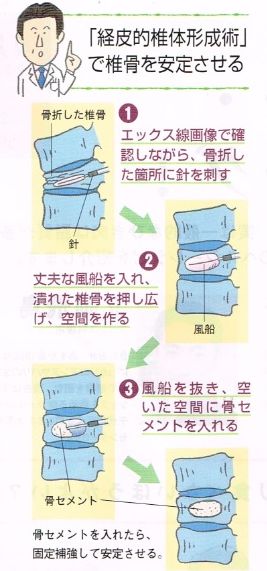

保存療法を行っても痛みが改善せず、日常生活に支障が出ている場合は、手術療法を検討します。

「経皮的椎体形成術」では、潰れた骨の部分に骨セメントを注入して、腰椎を安定させます(左図参照)。

手術は30分から1時間程度で終わり、数日の入院は必要ですが、退院後はすぐに日常生活に戻ることができます。

神経が障害されて麻痺がある場合は、金属を用いる手術が必要です。

骨粗鬆症が重いと、他の部位に圧迫骨折が起こる可能性があるので、術後も、骨粗鬆症の治療を継続していくことが大切です。

保存療法を行っても痛みが改善せず、日常生活に支障が出ている場合は、手術療法を検討します。

「経皮的椎体形成術」では、潰れた骨の部分に骨セメントを注入して、腰椎を安定させます(左図参照)。

手術は30分から1時間程度で終わり、数日の入院は必要ですが、退院後はすぐに日常生活に戻ることができます。

神経が障害されて麻痺がある場合は、金属を用いる手術が必要です。

骨粗鬆症が重いと、他の部位に圧迫骨折が起こる可能性があるので、術後も、骨粗鬆症の治療を継続していくことが大切です。